豊かな「市民社会」元気な「老若男女共同参画社会」を目指して、シニア世代の役割を見直し、知恵を生かして行動します

一般社団法人シニア社会学会

評価委員会だより

Vol.3~シニア社会学会の現状イメージと期待

私は評価委員として学会会員アンケートの分析結果を報告することが主な仕事でした。 多くの作業は「たたき台」ということでリーダーの富田さんが担ってくださったので、 概ね出来上がった分析結果に対して、メンバーの柴田さん、本田さん、私がオンライン 会議で意見を述べる形で進められました。学会会員アンケートは、長期計画検討委員会が定めたシニア社会学会が獲得・強化 すべき目標としたイメージ評価について、本年度はどの程度、獲得・達成しているか を把握するものです。それにより、学会の現状を理解し、次年度以降の計画的な学会 活動の進め方の方針を決める目的があります。アンケートのイメージ評価項目としては、 【「シニア社会学会」が実現したい社会への取り組み】(4項目)、【「シニア社会学会 」の活動や研究方法・内容】(6項目)、【「シニア社会学会」の活動の仕方】(6項目) の全16項目があり、「行っているイメージ」(現状)および「今後、やって欲しいこと・ 期待すること」(期待)に当てはまる項目を回答する形式です。

一般的な調査では、各項目

について現状/期待イメージの強弱や前回調査との比較を調査結果として報告すると思いま

すが、我がリーダー富田さんはさらなる分析を行って、現状イメージが弱く、期待が高い

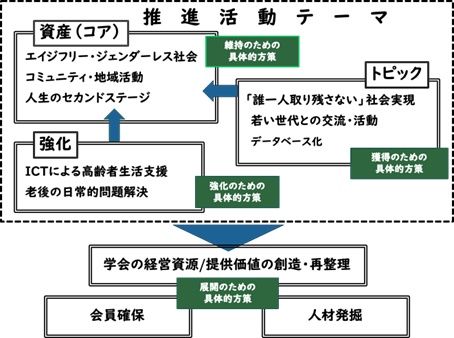

項目をA【実績を高め、学会イメージとして構築すべきイメージ:トピック】(よって現状

を強めていく必要がある項目)、現状イメージが強く、期待が低い項目をB【期待感を高め

る改善アプローチを推進すべきイメージ:資産(コア)】(よって現状を維持しつつ期待を

高めてもらう項目)、現状イメージが強く、期待も高い項目をC【展開を進め、実績を積み

上げていくべきイメージ:強化】(よって高い期待に添うように強化する項目)として、

分かりやすく図示しました。その結果、次年度以降の学会行動指針としての推進活動テーマ

として、A(トピック)は「実践会員のサポート・支援」の獲得、B(資産(コア))は「

相互扶助関係重視社会を目指す」の維持、C(強化)は「ICTによる高齢者生活支援」

の強化を主に重視すべきという結論を導き出しました。

私はAの期待が高いけれど現状が弱い項目に特に力を入れて活動するのが良いように思い

ました。「データベース化」は、作成の仕方が分かるITに強いリーダーが必要であり、

地道で時間がかかる作業ではありますが、検索した時にシニア社会学会がヒットすれば

、会員が活用するだけでなく、シニア社会学会を知らない人にも知ってもらうことにつな

がると思います。「実践会員のサポート・支援」は、サポートのミスマッチもあるので

、実践会員にどのようなサポートを希望するのかアンケートをとるのも良いと思います。

「若い世代との交流・活動」は以前から課題となっていますが、どのような「若い世代」

(大学生?20~30代?40~50代?)を対象として、どのような交流・活動をするのか、

具体的に設定する必要があるように思います。

今回の学会員に向けたアンケートの回答者は35名と少なく、法人を加えた会員数約160人

に対して、4、5名に一人の回答なので、もっと多くの会員にシニア社会学会への関心を

持ってもらいたいと思いました。それには、現会員に対する学会へのモチベーションの

維持・強化をどうすればよいのか、今回の調査結果も踏まえながら考える必要があります。

評価委員会では、まずはシニア社会学会の魅力の再整理と定義が必要なのではないかと

動き出しました。

担当 森嶌由紀子

Vol.2~会員としての自覚を高める機会に

今年8月に初めて行われたシニア社会学会活動評価報告会。 学会活動の成果を評価し、分析して、次なる活動へつなげていくのが目的です。 活動を①事務局運営の見直し ②既存活動の継続と活性化 ③対外アピール・ 発信・交流 ④デジタル化推進の4つに分け、それぞれのグループに状況を 評価していただきました。私は各グループに評価を依頼し、結果をまとめて発表する評価委員を務めました。 「務めました」と書くと、いかにも仕事をしたように思われるでしょうが、かなりの 部分を富田さんに頼ってしまいました。というのも、調子よく委員を引き受けたのは いいのですが、当初は私自身が学会の活動への理解も関心も薄く、どんな回答が出て くるのか見当もつかないという情けない状況だったからです。10年以上この学会に属 しているくせに、です。

しかし、これはもしかしたら会員の平均像ではないか。作業を進めるうちにそう思う ようになりました。今回あぶり出された現会員の特徴のひとつ「学会に対するモチベー ションの維持が十分ではない」は、まさに私自身のことだったのです。

では、どうしたらいいか。荒療治ではありますが、今回の私のように何か役割を持って もらうのは手っ取り早い方法です。学会に首を突っ込んでいただければ、いやでも現状や 問題点など、いろいろ知るきっかけになり得ます。いきなり役割を振ったら、振られた方 も困りますから、会員の得意分野や関心の高い分野を把握して、それが生かせる形で役割 を担っていただくのが理想です。

会員一人ひとりがいろいろな形で関わることが、学会をより高い目標に向かって持続させ る原動力になる。自分のことは棚に上げて、評価委員として活動しながら、強くそれを感 じておりました。

担当 柴本淑子

Vol.1~シニア社会学会の現在(いま)とみらい

2023年10月8日に、シニア社会学会活動評価報告会が開催され、 2022年度の一年間の活動評価結果報告と次期以降の学会活動に 向けた提案を行なわれました。2021年に発足した長期計画お委員会からの示唆、提案をもとに、 活動を行ってきた学会の成果について、振り返りが初めて行われ た記念すべき瞬間でした。

一年間の行動計画を建て、実際に行動し、その成果を振り返り、 見直し、次期の活動計画に資するというサイクルを今後も継続し ていく中で、常に目標(ゴール)イメージをもちながら活動すること。 その積み重ねが、より魅力的な学会のみらいの礎となっていく。 シニア社会学会のみらいは明示されています。

今回、評価活動に携わる中でシニア社会学会の現在(いま)を学会会 員メンバー全員が知り、理解することが重要であり、そのためには、 ”学会の特色(魅力)の再整理と定義“が必要だと強く感じました。

”学会の特色(魅力)“そのものは、学会会員メンバーが個々に抱いて いる、もしくはわからないというのが現状で、オフィシャルな形には存在 しておりません。

“シニア社会学会”特色(魅力)の再整理と定義

→学会会員メンバーの帰属モチベーションの維持、向上

→学会の活動の先にあるのは何か、活動することで何が見えてくるのかを意識し、確認

→特色(魅力)の再整理と定義を明確にし、新たな活動目標を制定

→学会の“ワクワク感”のある魅力や会員としてのメリット・愉しみをアピールし、会員拡大や収益向上につなげる

対外アピール・広報発信の実践

→上記学会魅力の再整理が大前提、必須最優先

→“学会魅力”再整理のためのプロジェクト化による定期的な意見交換の実施

→計画的かつ、積極的な広報活動の具体的アクションの推進

今回、評価委員会で評価、提案が行なわれたように、”学会の特色(魅力) の再整理と定義“は学会会員メンバー自身の学会加入メリットが明確となり、 学会会員メンバーのモチベーションアップにつながるだけではなく、対外ア ピール活動や新規会員拡大のためにも重要なファクトと成りえます。

学会の現在(いま)を知り、理解していくために、“再整理と定義”を行なう ことが、シニア社会学会のみらいのための最優先課題なのではないでしょうか。

担当 富田光則

一般社団法人としての活動

VISION 私たちの目指すこと

◆「老若男女共同参画社会」の実現◆経験を確かな知恵に変える場所

学会リーフレット

活動方針

三つの推進活動テーマの優先順位を見極めながら、活動として進めます。

・資産(コア)となるテーマの維持

・期待度が高く、必要と思われるテーマの強化

・世の中のトピックとして取り込むべきテーマの獲得

これらの推進活動テーマの維持・強化・獲得を行うとともに、学会のパワーの再構築、提供価値の創造を行ないながら、

学会人材の発掘や新規会員の獲得を進めていきます。

活動計画の指針

◆世代やジェンダーを超えて、尊重し合い、学び合う、対等な依存と支援の関係性

・健康長寿でも「孤立・孤独・孤老」など「今後、自ら抱える問題」や「コミュニティが抱える問題」の解決に、多世代で学び合い取り組む、支援と依存の「リエゾン力」を発揮し、情報を発信します。

研究活動・交流活動

「社会保障」研究会、「シニア社会のリテラシー」研究会、

「災害と地域社会」研究会、「ガバナンス」研究会、

「ライフプロデュース」研究会、「社会情報」研究会、

「YNSやまぶき任意後見サポート会」

など各種研究会活動を継続して実施します。

・交流活動としての連続講座(シニア社会塾)を開催します。